景況感落ち込み、先行き見通せず/2025年4-6月期景況調査

2025年08月15日

求められる〝三重苦〟からの脱却

中小企業家同友会全国協議会と北海道中小企業家同友会が四半期ごとに実施している景況調査結果(2025年4―6月期)がこのほどまとまりました。全国では2283社中987社が回答。北海道では631社中197社から回答を得ました。この結果について、北海学園大学経済学部の大貝健二教授(中小企業論)にコメントを頂きました。(DI値は特に断りのない限り前年同月比、▲はマイナス、①―④は四半期)

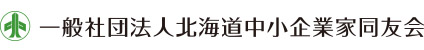

北海道同友会が実施した2025年第2四半期(4―6月)景況調査(北海道DOR)における業況判断DI(前年同期比)は、▲2・5と前回調査から7・6ポイント悪化した(図1)。

日銀短観や短観札幌支店取りまとめ分と比較してみると、短観では景況感が改善したのに対して、北海道DORは落ち込みが顕著である。日銀短観の結果に関しては、懸念されていたトランプ関税の影響が、4―6月期には限定的であったことに加え、大企業を中心に進めている価格転嫁が企業収益を改善させたと日本経済新聞等で報道されている。しかし、この見方は道内中小企業には当てはまらない。むしろ、これまでも指摘してきたように、コロナ融資返済の負担、原材料価格の高騰分を思うように価格転嫁できないことに加えて、人手の確保や物価上昇に対応するための「防衛的な賃上げ」が、中小企業経営にとって大きな負担になっていることは否めない。この〝三重苦〟ともいえる状況からいかに脱却するかが問われている。

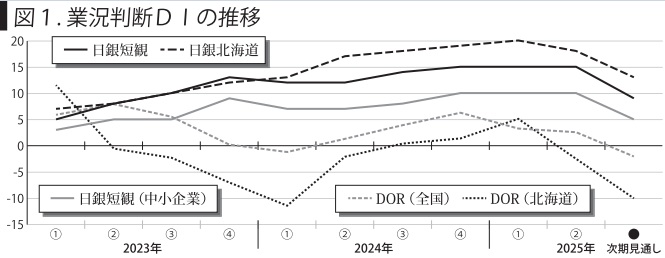

売上高DI、採算DI(いずれも前年同期比)などの主要な指標をみると、売上高DIは13ポイントの大幅な悪化、採算DIは9・7ポイントの悪化、採算の水準は3・5ポイントのやや改善、業況水準は5・9ポイントの悪化である(図2)。業況判断、売上高、採算の各DIは水面下に落ち込み(マイナス推移)、業況水準は▲10を下回る結果である。また、採算が悪化した理由をみると、「売上数量・客数の減少」、「原材料費・商品仕入額の増加」、「人件費の増加」の割合が高い。回答割合は低いものの「金利負担の増加」が今後高まるのか、注視が必要である。主要指標の次期見通しをみても、ほぼ横ばいか悪化の見通しである。

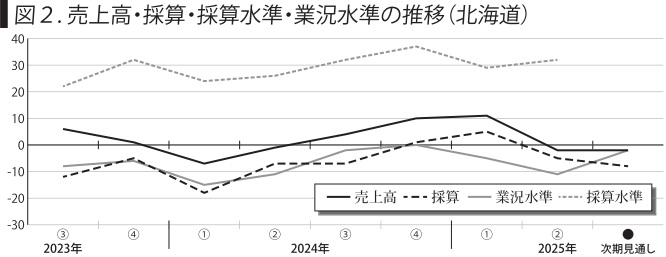

さらに、仕入単価DIや販売単価DIをみると、仕入単価DIは前回調査から2期連続で低下したが、その水準は67・2と高止まりしている感がある(図3)。販売単価DIも仕入単価DIの低下幅を上回って低下し、両指標のギャップが拡大している。さらに、1人当たり売上高DI、1人当たり付加価値額DIもそろって悪化している。

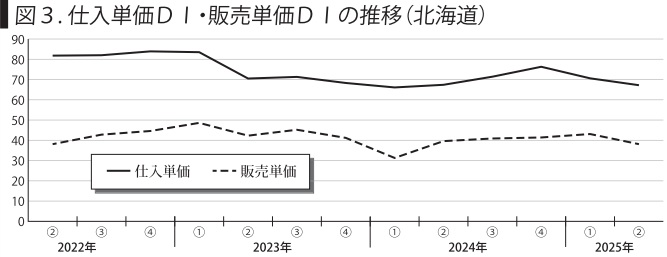

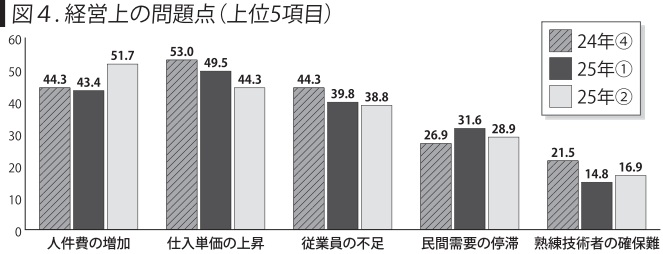

経営上の問題点をみると、「仕入単価の上昇」は49・5%から44・3%へ低下した。他方で、「人件費の増加」が43・4%から51・7%へ大幅に上昇した。賃上げせざるを得ない。しかし、その賃上げが経営を圧迫させていることが考えられる(図4)。

このように、今期の調査結果からは明るい兆しが見えてこない。頑張ろうにも足かせが多すぎて身動きが取れなくなっている企業が増えていると推察される。とはいえ、コロナ禍以降の経営環境の激変に対して適応している企業もある。これらの企業の経営実践を学び、今からでも自社の経営に生かしていくことが求められる。同時に、学びを深めることに加えて、政策的支援を求める経営者団体としての運動も必要ではないだろうか。

最後に、今期の経営上の努力(自由記述)で注目されるものを挙げておく。「建設業の残業上限制限・週休2日制による従業員の賃金を確保するため、日給月給者の単価を上げた。作業効率が低下し原価増額、施工日数増加により受注機会を見送ることが多くなった」(建設業)、「経費の見直しを行った。7月以後のイベントなども費用対効果を考慮する」(製造業)、「昨年に比べ売上が振るわないが、昨今の物価高への対応を考え、3年連続のベースアップ」、「経費圧縮。今後は人材育成に重点」(流通商業)、「物価上昇への対応も考慮し、従業員のベースアップを実施した」、「幹部社員への教育とミッション。今後は幹部への権限委譲(一部)を目標とする」(サービス業)