中小企業問題が更に深化/2025年7-9月期景況調査

2025年11月15日

情報力を強化し新たな分野開拓を

中小企業家同友会全国協議会と北海道中小企業家同友会が四半期ごとに実施している景況調査結果(2025年7―9月期)がこのほどまとまりました。全国では2295社中966社が回答。北海道では626社中191社から回答を得ました。この結果について、北海学園大学経済学部の大貝健二教授(中小企業論)にコメントを頂きました。(DI値は特に断りのない限り前年同月比、▲はマイナス、①―④は四半期)

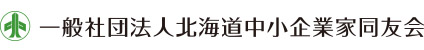

北海道同友会が実施した25年第3四半期景況調査(北海道DOR)における業況判断DI(前年同期比)は、前回調査から1・3ポイント悪化し、▲3・8となった(図1)。

前回に続くマイナス推移である。日銀短観においても、今期は横ばいないしは悪化を示しており停滞感があるものの、DI水準でみれば北海道DORと短観では、依然としてかなりの開きがある。「大企業製造業では、日米の関税交渉の進展による不確実性の低下や、コスト高を販売価格に転嫁する動きの広がりが景況感の改善に寄与した」(日本経済新聞(25年10月1日付)と指摘するように、大企業では不安要素が薄れるとともに、前回調査でも指摘したように価格転嫁も順調にできているようである。

しかし、道内中小企業には、価格転嫁問題、人手不足問題、賃上げ問題に加え、民需、官公需を問わず需要が停滞してきている様相が表れている。このような現代の中小企業問題とでもいうべき状況下で、徐々に中小企業の経営体力がそぎ落とされてきているのではないか。これは、景況調査への回答数が今期落ち込んだことからも推察される。個別企業による努力は必要であるし、努力していない企業はないであろう。むしろ、中小企業が置かれている環境を改善する政策的な支援が必要ではないか。同友会運動として、景況調査の結果を活かしていくことに期待したい。

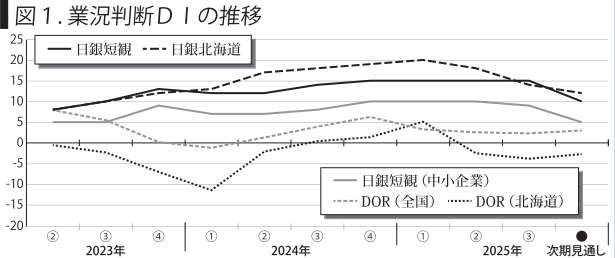

景況感を判断する主要指標をみると、売上高DIはほぼ横ばい(▲2・0から▲1・6へ)、採算DIはやや悪化(▲4・6から▲9・0へ)である(図2)。

他方で、業況水準DIは、マイナスでの推移ではあるものの改善を示した。通常では、これらの指標は程度の差はあれ同じ方向へ推移をするが、今期は逆の動きを示した。これが何を意味するのかが、10月9日に行われた景況調査分析会議では論点になった。業況水準DIとは、足元の景況の水準を示す指標である。業況水準が改善を示したことの解釈に関しては、次の2つの視点があった。①前年同期比(24年7―9月期)と比べると、仕入単価の上昇が相対的に落ち着いたことから、マイナス推移であるとはいえ改善した。②建設業を中心に「人手不足であることから入札が流れる状況が続いている」という指摘があるように、仕事はあるもののそれらに対応することが難しい状況が、主要指標の対照的な動きを示した。そして、これらの視点どちらもが作用したのではないかということが、筆者の見方である。

仕入単価DI、販売単価DIの推移については、今期はどちらもほぼ横ばい推移である(図3)。仕入単価DIは60台後半での推移であり、70台を推移していた昨年と比べても落ち着いた感はある。しかし、依然として60台で高止まりしていることに加え、販売単価DIとのギャップが縮小しないことが悩ましい点である。1人当たり売上高DI、1人当たり付加価値DIについては、1人当たり売上高DIがほぼ横ばいで推移、1人当たり付加価値は5・4ポイントの悪化を示し、景況感が上向かない要因となっているといえよう(図4)。

最後に、経営上の問題点と次期の経営上の力点に触れておこう。今期の特徴は、「人件費の増加」と「従業員の不足」が47・3%で同率1位となった。他方でこれまで高止まりしていた「仕入単価の上昇」は、44・3%から5ポイント低下して40%を下回った。人手不足に伴う防衛的賃上げの実施を行っている企業が多い。また、最低賃金の引き上げも決まった。前回調査結果においても記載したことだが、これらの賃上げが経営を圧迫していることが考えられる。次期の経営上の力点では、付加価値の増大、人材確保、新規受注(顧客)の確保が上位3項目として回答割合が多い。回答割合こそ多くはないものの、情報力強化が高まり続けている。これは、「人材・下請け確保に向けて情報収集」(建設業)、「営業活動の強化。新しい分野への取り組み」(製造業)といったコメントに反映されているように思われる。