指標上昇も、改善の力は弱い/2024年10-12月期景況調査

2025年02月15日

継続的な価格転嫁実現が課題

中小企業家同友会全国協議会と北海道中小企業家同友会が四半期ごとに実施している景況調査結果(2024年10―12月期)がこのほどまとまりました。全国では2311社中992社が回答。北海道では641社中228社から回答を得ました。この結果について、北海学園大学経済学部の大貝健二教授(中小企業論)にコメントを頂きました。(DI値は特に断りのない限り前年同月比、▲はマイナス、①―④は四半期)

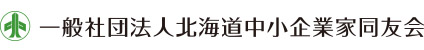

北海道中小企業家同友会が実施した2024年第4期(10―12月)景況調査では、業況判断DI(前年同期比)は、1ポイント改善し1・4となった(図1)。

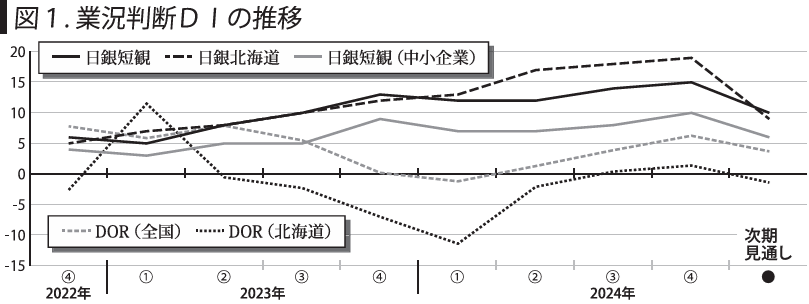

前回調査で水面上へ浮上しさらに前進したことになる。売上高、採算、採算の水準、業況水準の各DI(いずれも前年同期比)も改善し、コロナ前の2019年第3期以来、すべての指標で水面上へ浮上した(図2)。

この書き出しをみれば、景況感は上向いてきているように思われる。しかし、日銀短観などと比較してみると、本調査の業況判断DIの推移はかなり低位である。また、次期見通しではほぼすべての指標で悪化、ないしは大幅な悪化見通しである。1年前の同時期と比較すれば良くはなっているものの、その改善に向かう力は決して大きくないと捉える方が良いだろう。

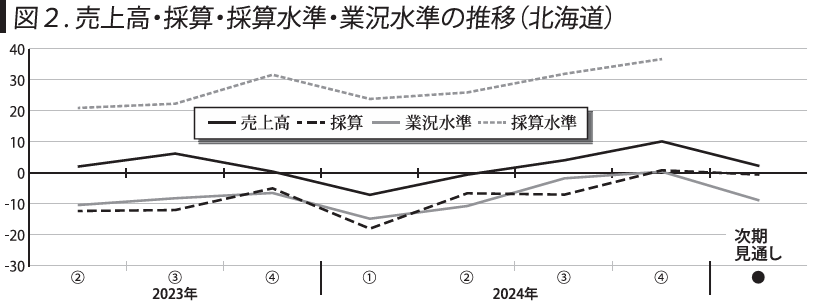

改善の力が弱いと考える根拠は何か。今期調査から見える要因を挙げてみる。第1に、仕入単価(前年同期比)DIが前回調査から4・9ポイント上昇し、76・3と高止まりが続いている一方で、販売単価(前年同期比)DIはほぼ横ばい推移で41・4である(図3)。

両指標のギャップ拡大は、仕入価格上昇分を販売価格に転嫁できていないことを示していると考えて良いが、いかにして価格転嫁を実現するかが決定的に重要な課題であろう。第2に、1人当たり売上高、および付加価値をみると、24年第1期をボトムに改善してきてはいる。しかし、1人当たり売上高の改善幅が大きく、付加価値は横ばい推移である。売上高は改善しても、それが付加価値の改善に結びついていないのである。これも採算が大きく好転しない要因になっていると考えられる。同様のことは、採算の好転理由からも確認できる。前回調査と比較すると、「売上数量・客数の増加」が5ポイント程度上昇しているのに対して、「売上単価・客単価の上昇」は7ポイント程度低下している(表1)。

第3に、これまで言及することがなかった金利負担が増加してきていることである。これは、採算の悪化理由で明らかである。さらに、「年末に向けての短期借入に関して各金融機関と話し合い、少しでも金利を低くしてもらう交渉をすすめた」「金利交渉」という記述も見られるようになってきた。売上は戻ってきつつも、売上単価が上がらない。また、仕入単価は高止まり、販売単価の上昇幅は小さいことから、結局は利益を食いつぶす経営になっている。そこへ、金利負担がのしかかってくるという状況である。いち早くさらなる価格転嫁を進めるとともに、ポストコロナ期の経営戦略を練っていくことが求められる。

このように、半ば危機感を煽る記述になっているが、それにも理由がある。25年1月15日に行われた景況調査分析会議においても、足元の経済状況や企業経営を取り巻く環境に対して厳しい見方が示されたからである。従来通りの経営ではこれから先は厳しいこと、技能者を中心に人手不足が著しいこと、継続的な価格転嫁が困難であること、観光関連産業と非観光産業のコントラストが著しいこと、新規に融資を受けることが難しくなってきていることなど、道内各地の実情とともに今後に危機感を持つ意見が非常に多かったことはこの紙面を通じて共有しておきたい。

今回の分析会議から、政策委員だけでなく、回答された方にも参加してもらうようになった。調査への回答もオンライン回答を導入し始めている。回答サンプル数が増えるほど、より足元の実態を捕捉できる。同友会運動として、政策要望・提言の武器になることはもちろん、各支部、地区会での学びのツールとしても活用できる。今期の結果をどう見るか、是非積極的に議論して頂きたい。